学生時代の毎日は「がむしゃら」で精一杯

学生の頃の私は、ただ必死に練習をこなす毎日でした。

「上手く吹けるようになりたい」——その一心で、課題や曲をとにかく繰り返し練習。

一日中吹いていること自体が“努力の証”のように思えていました。

今振り返ると、「どんな練習が必要か」や「どう吹きたいか」なんて考える余裕はなく、

ただ目の前の音符を追いかけていたように思います。

そんな経験を経て、ここからは、私自身の経験をもとに「吹けないときに立ち返りたい3つの視点」をご紹介したいと思います。

①吹けないときほど“時間”ではなく“質”を見直す

大人になった今、学生の頃との一番の違いは「時間の使い方」です。

部活時代は長時間練習が当たり前で、「たくさん吹けば上達する」と信じていました。

でも今は、仕事や育児など限られた時間の中で練習するからこそ、

「今日は息の流れを確認する」

「このフレーズだけをじっくり練習する」

といったように“質”を意識するようになりました。

そして大事であるのは、そのできるようになったこと、意識していることを、

次の練習で忘れず気を付けて練習を重ねていくことです。

長時間練習できなくても、短い集中の積み重ねで音は確実に変わる。

これは分かっていても意識できていなかったことであり、

大人になってから痛感した、大きな発見です。

② できない理由を探すことも「練習」

学生の頃は「できない=自分が下手だから」と思っていました。

でも今は、できないときこそ「なぜ?」を探すチャンスだと考えるようになりました。

たとえば私自身、速いパッセージを吹くときに「指が回らない」と思っていたのですが、

よく聴くと音がかすれていたのは“指”ではなく“息の流れ”の問題でした。

もっと息の流れのイメージが必要だったのです。

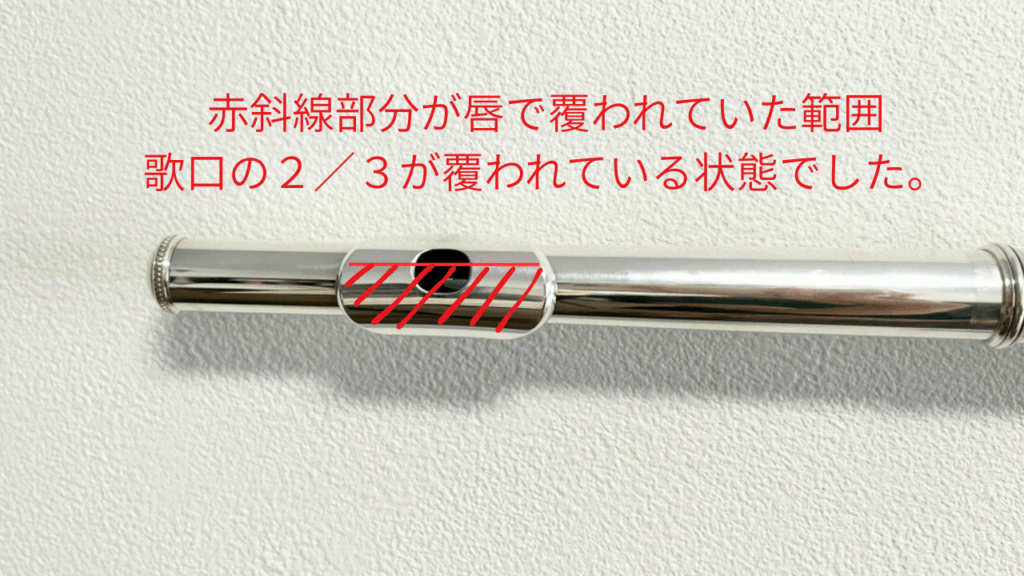

またある生徒さんは「高音が出にくい」と悩んでいました。

よく見ると、頑張って息を入れようとするあまり、歌口の開きが中音域のときよりも狭くなっていたのです。

息の力ではなく、楽器のセッティングや楽器の支え方そのものが原因になることもあります。

こうしてできない理由を探ってみると、原因は意外なところにあることが多いのです。

そんな発見が、今の私にとっては「練習の面白さ」でもあります。

③「一音と向き合う」ことの意味

学生の頃は、どうしても曲を仕上げることばかりに目が向いていて、

速いパッセージや細かい連符では一音一音をしっかり聴けていないことが多かったように思います。

結果として、音の立ち上がりが不安定なところや、運指の並びで苦手な箇所を見過ごしてしまっていたのです。

大人になった今は、そうした部分こそ丁寧に原因を探し、少しずつ解きほぐしていく練習を大事にしています。

「なぜ音が立ち上がりにくいのか」

「どの運指のつながりで詰まってしまうのか」

そうやって一音一音に耳を澄ませていくと、曲全体の響きや流れも自然に変わっていくことに気づきました。

その意味でも、私は基礎練習としてソノリテのような一音に集中できる練習をまずおすすめしています。

シンプルに聴こえる練習ほど、音や息の流れを深く感じるきっかけになり、演奏全体を支えてくれるからです。

「上手くなる」だけじゃない喜び

学生時代は「上手くならなきゃ」と思い詰めることが多かったですが、

今は「昨日より今日ちょっと楽に吹けた」「この音が少し好きになれた」

そんな小さな喜びが心に残ります。

大人になった今だからこそ、

「上手くなること」より「音楽とどう向き合うか」に価値を感じるようになりました。

最後に|当時の私へ伝えたいこと

もし学生時代の自分に声をかけられるなら、こう言いたいです。

「たくさん練習するだけじゃなく、自分の音をじっくり聴く時間を大切にしてね」

そのときは気づけなかったことも、今だから分かることがあります。

そしてその気づきは、これから音楽を続けていく大きな力になっていると感じています。

生活環境や練習環境は人それぞれ。

限られた時間の中でも、自分の音をじっくり聴くことから始めれば、

音楽はもっと豊かで楽しいものになると思います♪

コメント