こんにちは^^

フルートを吹いていると、必ず出会うのが「細かい連符」。

「ああ、きたきた…!」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか?

ソロ曲はもちろん、吹奏楽やオーケストラのパート譜にも必ずといっていいほど登場しますよね。

なぜ難しいかというと——

・指の動きが追いつかない

・頭の中で音楽の流れを整理できていない

・自分のテンポ感があいまい などなど

これらの原因が重なって「なんだかできない…」につながるのです。

今日は、そんな連符を克服するための練習方法をシェアしたいと思います♪

まずは“ゆっくり”が近道

「速い曲だから最初から速く!」と挑んでしまう人は少なくありません。

でも、それでは逆効果。

「ゆっくりと一音ずつ指と音を確かめる」

まずこれが基本です。

そして、少しずつテンポを上げていくと、体に無理なく正しい動きが定着していきます。

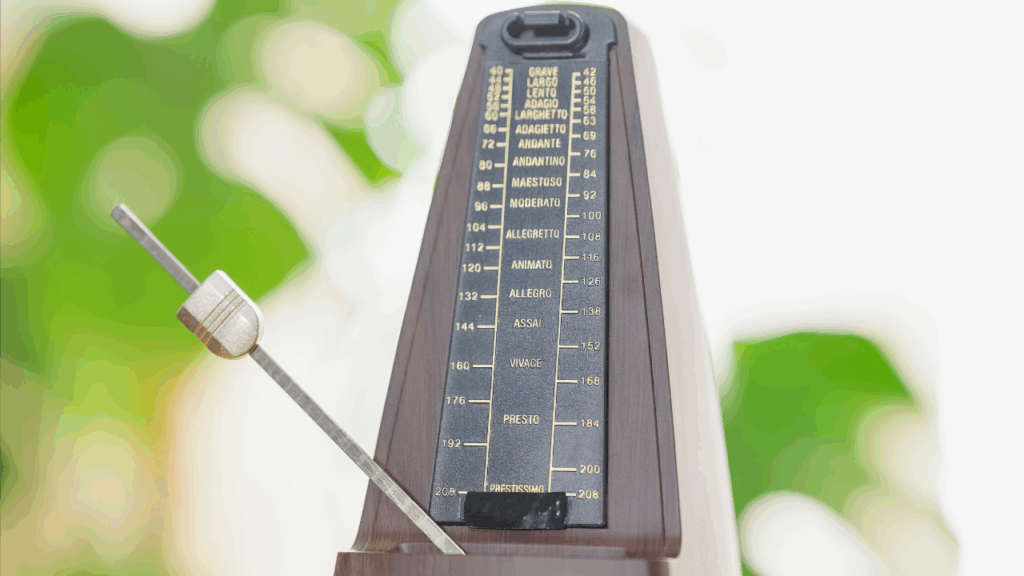

メトロノームは頼れる相棒

テンポを上げていく練習に欠かせないのがメトロノーム。

最近はスマホのアプリでも使えるので、まずは手軽に試してみても良いと思います。

ただ、もし余裕があれば専用のメトロノームをひとつ持っておくのもおすすめです。

スマホだと譜面台に置きにくかったり、操作に少し時間がかかることがありますが、専用のものなら練習中でもすぐにテンポを確認できるからです。

今では振り子式のメトロノームだけではなく、コンパクトな形のものも多いですよね。

メトロノームは「一定のリズム感を育てる」ための必須アイテム。

自分の感覚だけで練習していると、合奏で合わせづらくなるので、ぜひ活用してみましょう。

リズム練習で苦手をあぶり出す

それでも「テンポを上げると崩れる!」というときは、リズム練習を試してみましょう。

例えば下記の楽譜で、赤丸部分に苦戦している場合——

① 「タータ」リズムで吹いてみる

② 「タター」リズムで吹いてみる

こういった練習をすると、苦手な指の動きが浮き彫りになります。

苦手が分かれば、そこを重点的にリズム練習で反復練習してみましょう。

リズムで繰り返すことで、本来のリズムに変えると、吹けるようになっていることもあります。

できない部分は“分解”してみる

「連符が吹けない!」と感じるとき、多くの人は連符を最初から最後までひたすら繰り返してしまいがちです。

でもそれでは、苦手な部分がどこなのかが分からないまま、同じところでつまずいてしまうんです。

そんなときは、連符をもっと細かく区切ってみることが効果的です。

例えば——

・まずは1小節だけを取り出す

・さらに、その中の4音だけを抜き出す

・連符の途中から吹いてみる

(ピンクの矢印から、緑の矢印から、青い矢印から、と吹き始めるところを変えてみます)

こうして“苦手をあぶり出す”ことで、効率よく克服できるようになります。

「全部ができない」のではなく、「一部ができない」だけ。

そう分かると気持ちも軽くなり、練習が前向きになります。

今日からできる小さな工夫

細かい連符でつまずいたら、まずは——

- ゆっくり一音ずつ確かめる

- メトロノームを使ってテンポを少しずつ上げる

- リズム練習で苦手を見つける

- 苦手部分を切り出して練習する

この4ステップを意識してみてください。

最後に

「連符が吹けない!」と感じても、それは全体が苦手なのではなく、ほんの一部が引っかかっているだけかもしれません。

できない自分を責めるのではなく、できている部分を認めつつ、苦手を一つずつ手なずけていきましょう。

そうすることで、音楽にもっと乗れるようになり、演奏そのものがぐっと楽しくなります。

あなたの練習のヒントになりますように^^

コメント