フルートを吹いていると、『もっと大きな音を出したい』と思う瞬間ってありませんか?

私自身も学生時代、同じことで悩んだことがありました。

大きな音=力いっぱい?

「もっと大きな音で!」と言われると、つい体に力を入れて吹いてしまいませんか?

私自身も学生の頃は「大きな音=息をたくさん入れること」だと思い、無理に吹こうとしていました。

でも、頑張って息を入れれば入れるほど、音は固くなり、かえって響きがなくなってしまいます…。

そんなとき、先生のレッスンで「力を抜いて吹く」ことを意識するようになり、考え方が大きく変わりました。

大きな音は力いっぱいに作るものではなく、身体の力を抜いて自然に響かせたときに広がっていくものだと学んだのです。

声楽家が「身体そのものが楽器」と言うように、フルートも身体の共鳴が加わってはじめて豊かな響きになります。

力を抜いたとき、音が広がる

実際に体の余計な力を抜いて、リラックスした状態で息を流してみると、不思議なくらい音が遠くまで届きました。

「大きな音を出そう」とがんばるのではなく、むしろ力を抜いたときこそ音は生き生きと響く。

その経験から、私は 音量は“息の量”ではなく“体の響き” だと実感するようになりました。

基礎練習で育てる“響き”

身体の響きを育てるには、ソノリテやロングトーンといった基礎練習がとても役立ちます。

ひとつひとつの音とじっくり向き合える時間だからこそ、次のような点を意識しています。

- 姿勢にねじれがなく、楽に立てているか

- 息を胸で吸うのではなく、お腹から自然に流れているか

実際、レッスンに来られた生徒さんが「音が細くて続かない」と悩んでいました。

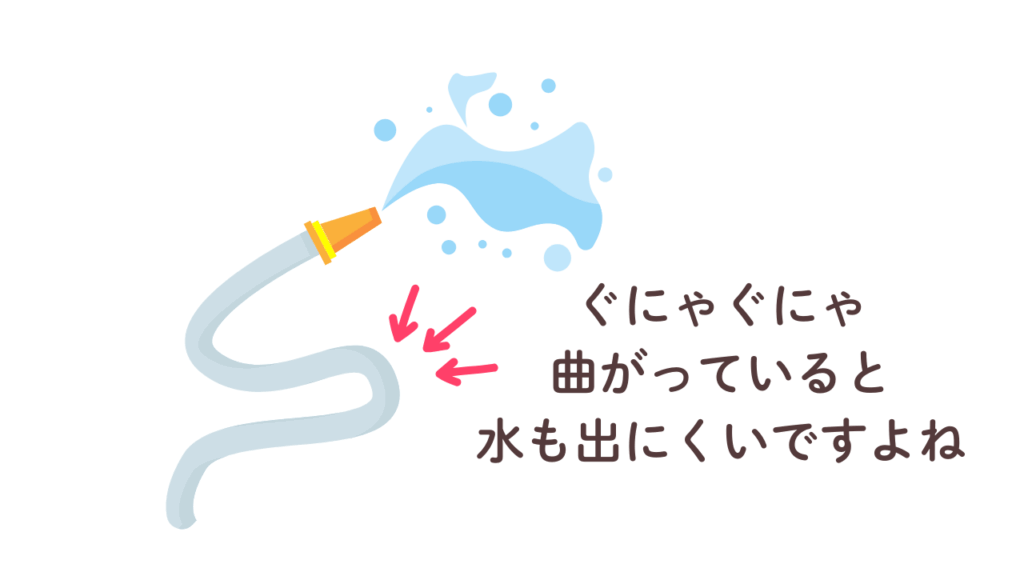

姿勢を確認すると、体がねじれていたため息の通り道がふさがれていたのです。

足の位置や腕の角度を少し変えただけで楽器を無理なく構えられるようになり、音が一気に力強く真のある響きに変わりました。

身体のねじれは、まるでぐにゃぐにゃに曲がったホースのように息を通りにくくしてしまいます。

自然に、無理なく息を送れることこそ、響きを育てる鍵 なのです。

音量よりも“響き”を大切に

フルートは、息を入れすぎると音が割れたり息漏れがしたりしやすい楽器です。

また力みすぎると唇に余計な力がかかり、かえって細い音になってしまうこともあります。

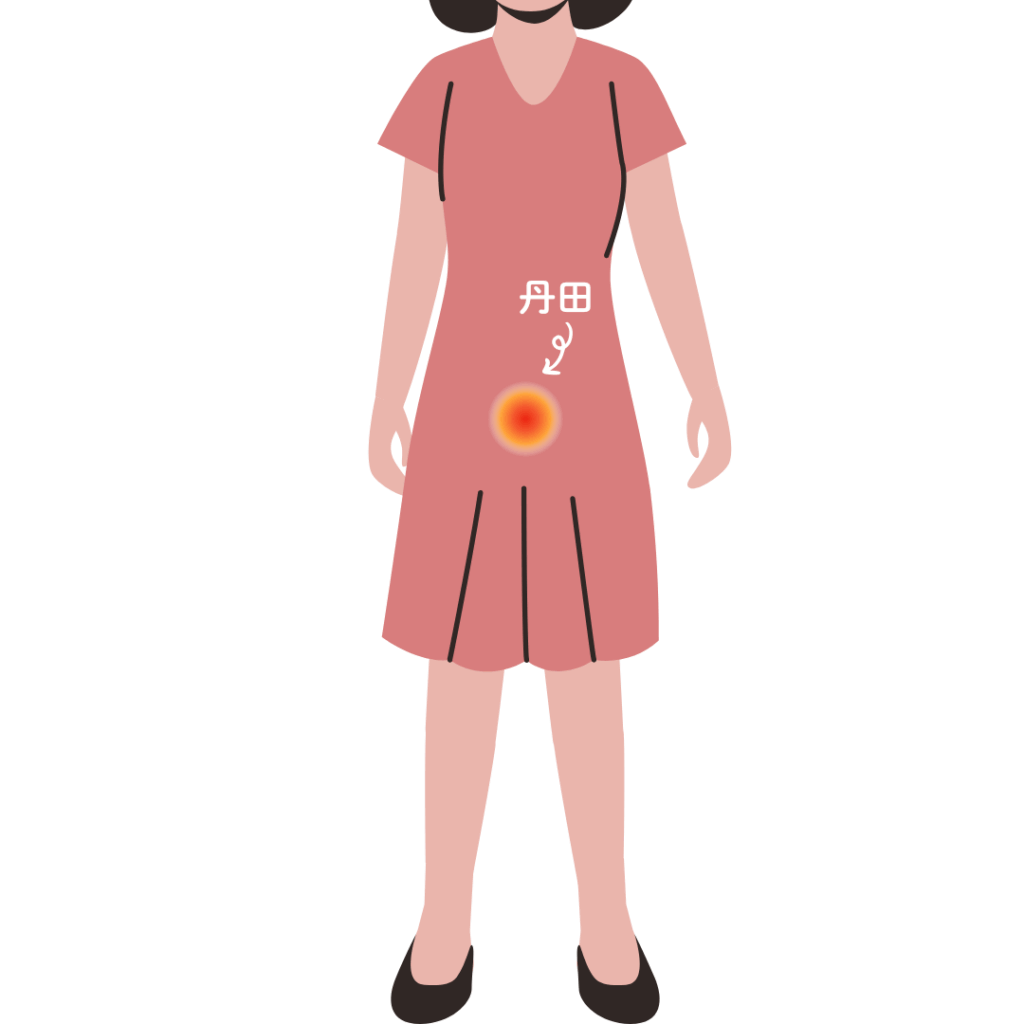

大きな音を出したいとき、特にフォルテで曲が盛り上がる場面こそ、お腹の支え(丹田)を意識して力を抜くことが大切です。

体を響かせることで、同じ息でも効率よく楽器に伝わり、自然に音が広がっていきます。

今日からできる小さな工夫

次の練習で、ぜひこれを意識してみてください。

- 音を出す前に、肩や腕に余計な力が入っていないか確認する

- 楽器に自分を合わせるのではなく、身体に楽器を合わせて構える(鏡で見ると癖が分かりやすいです)

- 「広いホールや大自然で響かせている」とイメージしてロングトーンを吹く

たったこれだけでも、音に深みと広がりが出てくるはずです。

最後に

「大きな音を出さなきゃ」と力んでしまうと、本来の響きは隠れてしまいます。

でも、響きを大切にすれば、音量は自然とついてきます。

その響きの中にこそ、あなたらしい音色 が生まれるのだと思います。

フルートを通して、一緒に“無理のない響き”を見つけていきませんか?

コメント